Ulm (pm) – Mit dem Campus Schneider Geiwitz hat Nething Architekten im Ulmer Gleisdreieck von Donau und Bahnlinien eine neue Typologie für Kanzleibauten geschaffen. Für die international tätige Kanzlei entstand hier, am ehemaligen Standort der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung (HfK+G), ein Bürositz mit 10.500 m² Nutzfläche, der verdeutlicht, wie gewachsene Bausubstanz in eine zeitgemäße Architektursprache übersetzt und für eine neue Nutzerkultur weiterentwickelt werden kann. Ausgehend von der markanten Positionierung der Hochschule aus, die seit jeher den Übergang zwischen Infrastruktur, Landschaft und Stadtkante prägt, ergänzte Nething auf der brachliegenden Nachbarfläche einen turmhaften Neubau: Die Baukörper neigen sich einander zu und formieren sich zu einem Ensemble, das zur Stadt spricht und sich neu in der urbanen Topografie Ulms verankert. „Dieses Projekt bestätigt, dass ein Weiterbauen des Bestands sich nicht auf die Fortschreibung bestehender Strukturen beschränkt, sondern eine Haltung ist“, erläutert Vilja Bäumann von Nething Architekten. „Der nachhaltige Umgang mit Architektur liegt keineswegs im Verzicht, sondern in der Fähigkeit, Vorhandenes zu transformieren und weiterzudenken – architektonisch, kulturell und städtebaulich.“

Identitätsstark: Weiterbauen im Dialog mit dem Bestand

Die Geschichte des Projekts beginnt mit dem Ort selbst: Das Gebäude der Hochschule lag eingebettet im Gelände; offene Treppen verbanden es mit dem angrenzenden Radweg zu einem halböffentlichen Campus. Die Herausforderung für Nething bestand darin, im Zuge der Transformation die Anforderungen einer modernen Kanzlei an Diskretion, Repräsentation und Effizienz des künftigen Büros zu erfüllen und zugleich den offenen Campuscharakter zu bewahren. In ihrem Entwurf für den Neubau verfolgten die Architekten eine klare, fast poetische Strategie: Statt den Bestand zu imitieren oder zu überformen, stellten sie ihm einen selbstbewussten Gegenpart zur Seite – einen versetzt angeordneten, turmhaften sechsgeschossigen Neubau, der die horizontale Geste des Bestands mit vertikaler Präsenz beantwortet. „Entstanden ist eine Geste der Umarmung“, betont Nething-Architektin Vilja Bäumann. „Die beiden Baukörper wenden sich wie ein großer und ein kleiner Bruder einander zu, rahmen einen gemeinsamen Platz und formen darüber ein Ensemble, das mehr ist als die Summe seiner Teile.“

Vermeintliche Widersprüche zwischen Bestand und Neubau erweisen sich als durchdachtes Konzept der Kontrapunkte. Die aus weißen Mosaikfliesen bestehende, charakteristische Fassade der Hochschule verwies auf ein digitales Raster und zitiert noch heute die Kommunikationskultur des Ortes. Der Neubau hingegen erhielt eine Glasfaserbetonfassade, die robust und dauerhaft, zugleich fein und stofflich wirkt. Sie steht für den Wertekanon der Wirtschaftskanzlei: Geradlinigkeit, Präzision, Eleganz. Je nach Licht verändert die Oberfläche ihr Erscheinungsbild – mal plastisch, mal ruhig – und verankert den Baukörper atmosphärisch im Stadtraum. Die Gegensätze aus flach und hoch, horizontal und vertikal, mosaikhaft und linear, weiß und warm getönt, setzen sich bis in die Details fort und lassen die beiden Gebäude in einen architektonischen Dialog treten.

Gebautes Selbstverständnis: Ein Kanzlei-Campus für die Öffentlichkeit

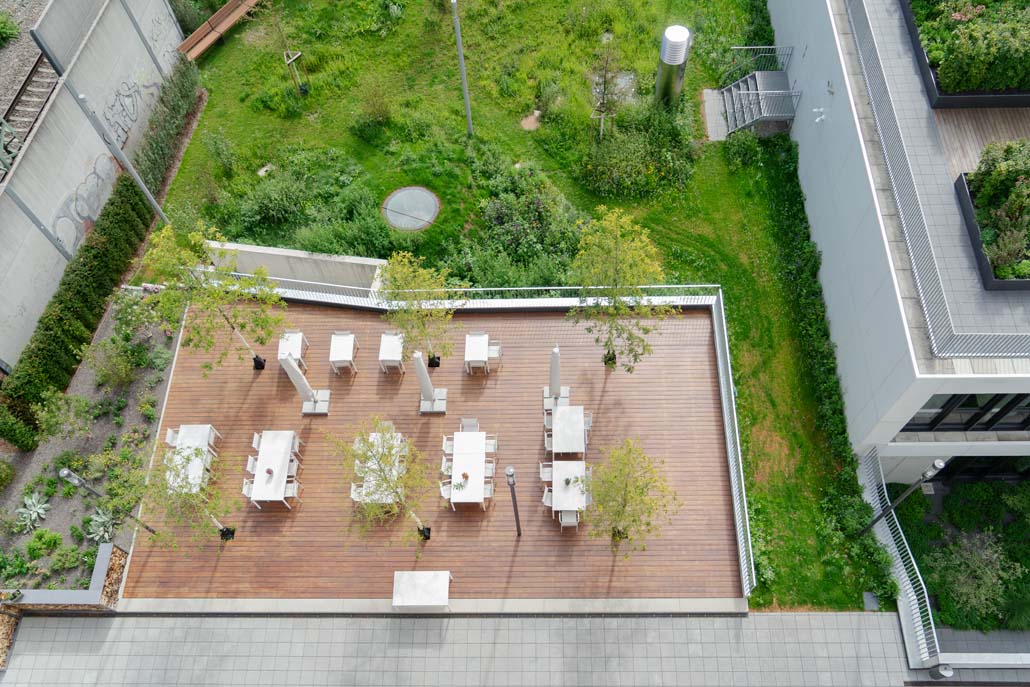

Der Neubau markiert einen bewusst gesetzten Hochpunkt, der die Sichtbeziehungen Ulms neu akzentuiert. Von der Donau und der Neu-Ulmer Seite erscheint er als Teil der Uferlandschaft, von der Innenstadt aus zitiert er in abstrahierter Form die gotische Vertikalität des Ulmer Münsters, aus der Bahnlinie tritt er als markantes Zeichen im infrastrukturellen Kontext hervor. Durch die versetzte Anordnung der beiden Baukörper entsteht ein halböffentlicher Platz, der als klares Signal gegen die Abgeschlossenheit gilt, die Kanzleibauten oft prägt. „Transparenz nach außen, ohne Vertraulichkeit im Inneren aufzugeben – dieser Balanceakt macht den Campus zu einem Modell für die räumliche Verortung einer neuen Arbeitskultur, die städtische Verantwortung, Gemeinschaft und Identität verbindet“, erläutert Vilja Bäumann von Nething Architekten. Auch heute führen Wege und Freiflächen bis an die Gebäudekanten und öffnen das Ensemble für Spaziergänger und Besucher. Mit einem in den Abendstunden bewusst auch für die Öffentlichkeit zugänglichen Restaurant und einem Fitnessstudio spricht Schneider Geiwitz gezielt eine Einladung an die Bevölkerung aus, das neue Wahrzeichen der Stadt für sich zu entdecken.

Kreative Flächennutzung: Eine neue Typologie der Kanzlei-Arbeitswelt

Die Umnutzung des ehemaligen Hochschulgebäudes zur neuen Bürowelt von Schneider Geiwitz stellte eine der größten Herausforderungen dar. Klassenzimmer mit großer Tiefe und massiven Betonwänden mussten für die vielfältigen Anforderungen und klar definierten Abläufe der Wirtschaftskanzlei in Kanzleistrukturen überführt werden – bei zugleich hohen Brandschutzauflagen. Nething entwickelte dafür ein differenziertes Raumkonzept: Einzelarbeitsplätze wurden entlang der Fassade angeordnet, wo Tageslicht und Ausblick in die Natur die Konzentration fördern. Innenliegende Zonen werden für Besprechungen, Technik oder Think Tanks genutzt. Als Ergebnis der unregelmäßigen Fensterachsen des Bestands variieren die Raumgrößen. Was zunächst als planerische Herausforderung erschien, erwies sich schließlich als Mehrwert: Die Vielfalt der Räume eröffnete vielseitige Gestaltungsoptionen für Arbeitsbereiche und auch Orte der Begegnung und Erholung.

Ausbalanciert: Das Raumkonzept für die Kanzlei-Arbeitswelt

Dabei verbindet sich die kontrastreiche Architektur in der neuen Arbeitswelt zu einer gemeinsamen gestalterischen Sprache: Strenge trifft auf Wärme, Präzision entfaltet Atmosphäre. Im Bestand bleiben die rohen Sichtbetonflächen bewusst erhalten – als authentischer Hintergrund für eine fein abgestimmte Material- und Farbwelt. Hochwertige, mattschwarze Oberflächen bei Möbeln und Glasprofilen betonen den klaren Charakter. Einzelbüros mit großzügiger Innenverglasung schaffen Transparenz und Diskretion zugleich, ergänzt durch offene Gruppenarbeitszonen mit akustischen Maßnahmen. Die Rückzugs- und Aufenthaltsbereiche setzen dagegen bewusste Kontraste: Farbintensiv, mit hochflorigen Teppichen gestaltet, setzen die Architekten von Nething auf eine wohnliche Atmosphäre. Die Espressobar im Bestand, bekannt für den „besten Kaffee in Ulm“, trennt den Raum in mehrere loungige Bereiche. Eine Break-Out Area mit Dart und großem Bildschirm für Sportübertragungen lädt zum Verweilen ein. Die angrenzende, intensiv begrünte Dachterrasse mit Grillplatz erweitert die Fläche für die gemeinschaftliche Nutzung im Außenbereich.

Im Neubau interpretiert die Innenarchitektur die Sprache des Bestands über helle Räume, mit vielfältigen Sichtachsen und präzise gesetzten Details. Dunkles Eichenparkett, schwarzmatte Oberflächen und metallische Akzente schaffen eine Atmosphäre, die zugleich repräsentativ und einladend wirkt.

Profilkraft: Der Empfangsbereich im Turm

Das großzügige Foyer im Neubau bildet das zentrale Gelenk der Gebäude. Die von Tageslicht geflutete Freitreppe unter Glas führt über drei Geschosse und inszeniert Übergänge und Begegnungen – für Besucher und Mitarbeitende. Die Empfangshalle selbst ist ein Raum von fast musealer Klarheit, der Kunst, Architektur und Handwerk miteinander verschränkt. Eine großformatige Fotokunst von Michael Najjar, die sich dem Spannungsfeld von Wissenschaft, Technologie und Raumfahrt widmet, entfaltet ihre Wirkung auf einer bewusst freigehaltenen Wandfläche. Ein skulpturales Empfangsmöbel lässt den Dialog zwischen Bestand und Erneuerung auch im Inneren lebendig werden: Organisch geformt, aus Holz gefräst, erinnert es an das schützende Blätterdach eines Baumes, weckt aber auch die Assoziation an ein futuristisches Raumschiff. Auch eine üppige Mooswand entlang der Freitreppe greift die Natur auf und sorgt für eine Verortung des Neubaus im Gelände. Eine über der Theke schwebende, elliptische Struktur symbolisiert Planetenbahnen, die runde Form steht für die Erde. Das Objekt vereint Wärme und Innovation und wird zum architektonischen Signum des Campus.

Nachhaltigkeit als Haltung

Mit dem Bekenntnis zum kontextuellen Weiterbauen des Bestands betonte die Kanzlei Schneider Geiwitz schon früh, dass Nachhaltigkeit mehr ist als Technik: Sie bedeutet auch Ressourcenschonung, Flächenvermeidung und die Fortschreibung eines Ortes mit Geschichte. Lange vor den aktuellen Debatten legte die Kanzlei fest, unabhängig von fossilen Energien zu werden. Technisch setzt der Campus auf ein kombiniertes System aus Erdsonden, Wärmepumpen und Photovoltaik. Bis zu 60 Meter tief reichen die Sonden – ein Novum für Ulm, das zunächst Überzeugungsarbeit bei den Behörden erforderte. Im Winter liefern sie Wärme und im Sommer kühlen sie. Photovoltaikanlagen auf allen Dachflächen – Bestand wie Neubau – decken nicht nur den Eigenbedarf, sondern versorgen auch Ladesäulen für Elektromobilität. Ergänzend bleibt der Fernwärmeanschluss als „Bypass“ erhalten, um langfristige Versorgungssicherheit zu gewährleisten. So entsteht eine nahezu CO₂-neutrale Energieversorgung – ein Modellprojekt für Ulm.

Bestandsstark: Ein Tunnel überdauert drei Zeitschichten

Beim Setzen der Bohrpfähle stieß man auf einen unterirdischen Horchtunnel aus dem 17. Jahrhundert – einen sogenannten Gegenminenstollen. Er war Teil der frühneuzeitlichen Verteidigungsanlagen Ulms, in denen Soldaten die Bewegungen feindlicher Belagerer akustisch aufspüren konnten, um unterirdische Grabungen rechtzeitig zu erkennen und im Ernstfall mit Sprengladungen zu kontern. Der Fund des Horchtunnels führte zunächst zu Baustopp und aufwendiger Neuplanung. Die Deutsche Bahn musste involviert werden, da der Tunnel unter den Gleisen hindurchführt. Letztlich konnte der historische Tunnel – von den Architekten liebevoll „Emma“ getauft – mit einem kleinen Ausstellungsraum in den Campus integriert werden. Über den Notausgang ist er zugänglich und kann besichtigt werden. So verbindet der Campus Schneider Geiwitz schon heute drei Zeitschichten: die große architektonische Geste der Gegenwart, die Transformation eines Hochschulbaus aus den 2000ern und die bewegte Stadtgeschichte des 17. Jahrhunderts.

Projektdaten

Bauherr: Objektgesellschaft Ziegelländeweg 4 GmbH & Co. KG

Architektur/Generalplanung: Nething Generalplaner GmbH, Neu-Ulm

Projektleitung: Vilja Bäumann

Entwurf: Antonio Perez

Innenarchitektur: Ralph Merkle

Planungsbeginn: 2020

Bauzeit: 2022–2024

Fertigstellung: 2024

Flächen:

• Brutto-Grundfläche gesamt: 13.200 m²

• Nutzfläche gesamt: 10.500 m²

• Arbeitsplätze: ca. 200

Besonderheiten:

• Transformation eines ehemaligen Hochschulgebäudes (2000er Jahre)

• Erweiterung auf ehemals brachliegender städtischer Fläche

• Sechsgeschossiger Neubau als neuer städtebaulicher Hochpunkt

• Integration eines historischen Horchtunnels aus dem 17. Jahrhundert

• Nahezu CO₂-neutraler Betrieb durch Erdsonden (60m Tiefe), Wärmepumpen und PV

• Halböffentlicher Campus-Charakter mit öffentlich zugänglichem Restaurant

Quelle: Nething Architekten