Gastbeitrag – Instandhaltungsplanung mit der überarbeiteten DGUV Information 201-056

von Wilhelm Stange, Hendrikje Rahming – Referat Hochbau, BG BAU

Dächer werden zunehmend multifunktional genutzt. Bisher haben oft nur Schornsteinfeger zum Kehren und Dachdecker für Reparaturarbeiten die Dächer betreten. Inzwischen müssen noch andere Gewerke aufs Dach, um zum Beispiel die Begrünung zu pflegen oder die Anlagentechnik zu warten: Photovoltaik-, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Entlüftungen, Klimageräte und Wärmepumpen sind nur einige Beispiele. Diese Entwicklung stellt hohe Anforderungen an die Planung, denn ein Gebäude muss gewartet werden können, damit es funktioniert. Ein zentrales Element moderner Sicherheitsplanung ist daher die frühzeitige Berücksichtigung von späteren Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten. Die vollständig überarbeitete DGUV Information 201-056 „Schutzmaßnahmen gegen Absturz auf Dächern – Planungsgrundlagen zur Auswahl von Absturzschutzsystemen auf Dächern“ bietet eine Orientierungshilfe für Architekten, Planer, Gebäudebetreibende, Bauherren und Unternehmer.

Der rechtliche Rahmen

Eine rechtssichere Instandhaltungsplanung stützt sich auf das Baurecht, wie die Landesbauordnungen, und basiert auf geltenden Arbeitsschutzvorschriften, die für Handwerkerinnen und Handwerker, die die Instandhaltungsarbeiten durchführen, gelten: Dazu gehören zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstättenverordnung, die Betriebssicherheitsverordnung und die Regelwerke der Unfallversicherungsträger, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften. Zu berücksichtigen ist auch die Baustellenverordnung, die sich an Bauherren richtet.

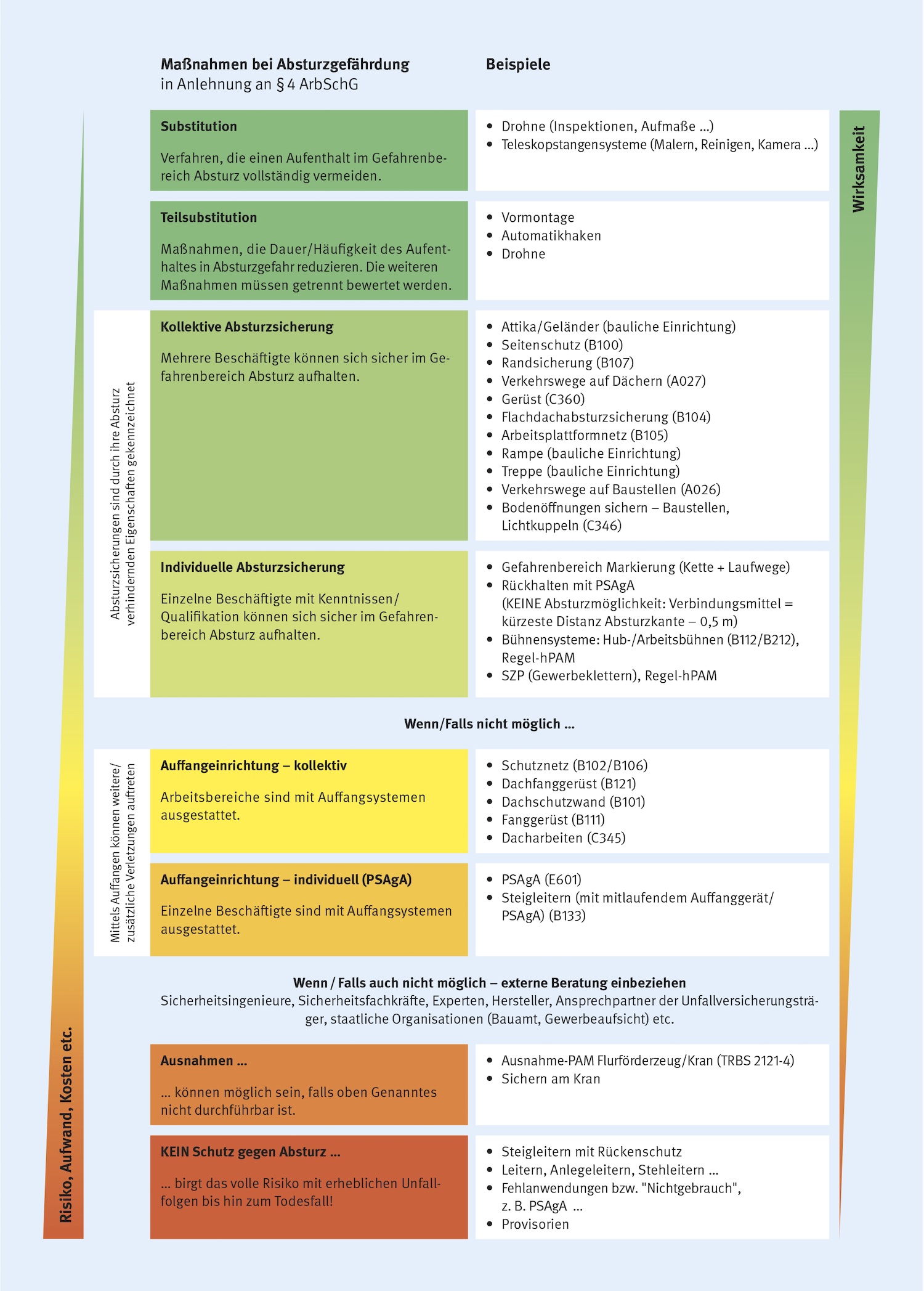

Alle benannten Vorschriften und Regelwerke definieren Anforderungen für Tätigkeiten auf Dächern, damit diese sicher und gesund ausgeführt werden können. So fordert beispielsweise das Arbeitsschutzgesetz den Einsatz der sichersten Schutzmaßnahmen. Das heißt: Risikoreiche Arbeitsverfahren sind zu vermeiden und kollektive technische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor individuellen Maßnahmen, wie Einzelanschlagpunkte. Dauerhafte Absturzschutzmaßnahmen, wie ausreichend hohe Attiken, Geländer oder permanente Anschlageinrichtungen, bieten eine langfristig sichere und wirtschaftliche Lösung. Organisatorische Maßnahmen, darunter vorgegebene (vorgedachte!) strukturierte Arbeitsabläufe und Qualifizierungen von Personen, tragen erheblich zur Sicherheit bei. Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) gilt durch die Willensabhängigkeit und das verbleibende Restrisiko als die zuletzt zu wählende Option. Zudem beschreiben alle Landesbauordnungen, dass für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten „sicher benutzbare Vorrichtungen“ anzubringen sind.

Sicher benutzbare Vorrichtungen

Was genau „sicher benutzbare Vorrichtungen“ sind, blieb bisher eher unklar. Die überarbeitete DGUV Information 201-056 liefert hierfür nun Erläuterungen und zeigt Lösungen. Sie bietet allen am Bau Beteiligten eine Hilfestellung, den Anforderungen des Baurechts und des Arbeitsschutzrechts gerecht zu werden.

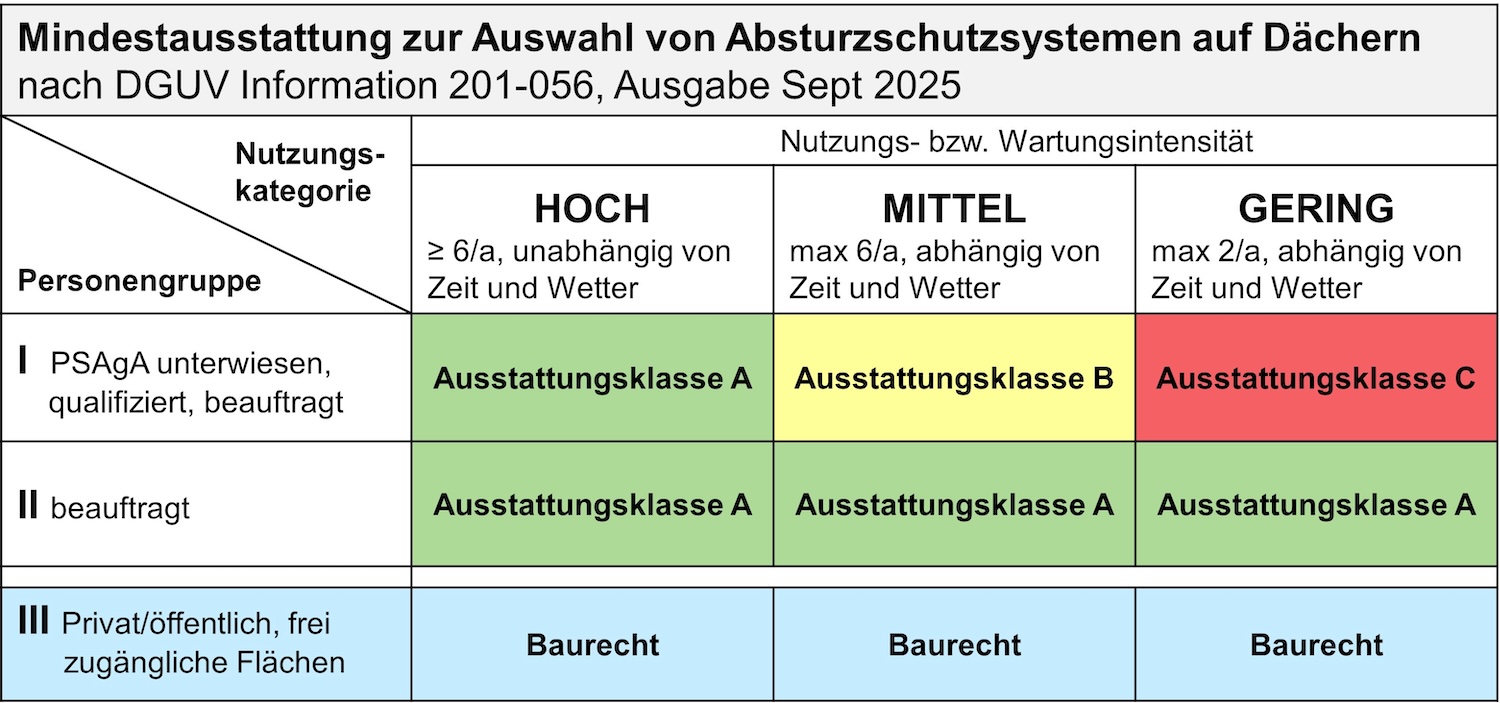

Die DGUV Information 201-056 stellt für alle Tätigkeiten auf Dachflächen eine umfassende Grundlage für die Auswahl und Bewertung von Absturzschutzsystemen dar. Sie geht über technische Aspekte hinaus und integriert essenzielle Planungsgrundlagen. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte bewertet:

- Intensität und Häufigkeit der planbaren Arbeiten

- mögliche Notwendigkeit von unvorhersehbaren Arbeiten

- Planbarkeit der Arbeiten in Abhängigkeit von Tageszeit und Witterung

- Personengruppen, die die Dachfläche betreten.

Eine strukturierte Einteilung der Dachflächen in Kategorien je nach Wartungsintensität, Nutzungsfrequenz und Zugänglichkeit erleichtert die Planung geeigneter Schutzmaßnahmen. So benötigen hoch frequentierte Bereiche, etwa rund um Solaranlagen oder Lüftungstechnik, robuste, witterungsunabhängige Zugangslösungen. Weniger häufig genutzte Bereiche können mit flexibleren Maßnahmen abgesichert werden. Die Qualifikation der Personen ist dabei mit zu berücksichtigen: Während in Theorie und Praxis speziell unterwiesene Fachkräfte PSA nutzen dürfen, sind für ungeschulte Personen zusätzliche kollektive Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen.

Planungsansatz: Sicherheit von Anfang an!

Gemeinsam mit der DIN 4426:2017 fordert die DGUV Information 201-056, alle späteren Wartungs-, Instandhaltungs- und Inspektionsarbeiten und damit verbundene Arbeitssicherheitsaspekte bereits in der Entwurfsphase von Bauwerken zu berücksichtigen – das gilt auch für (spätere) Arbeiten auf und an Dachflächen. Warum das wichtig ist, zeigen die Zahlen der BG BAU: Etwa ein Drittel aller tödlichen Arbeitsunfälle sind Absturzunfälle. Diese können auch durch eine frühzeitige sicherheitstechnische Planung vermieden werden. Aber nicht nur das Unfallrisiko für Beschäftigte wird reduziert, langfristig lassen sich durch optimierte Konzepte und Wartungsintervalle auch die Betriebskosten senken und kostspielige Nachrüstungen vermeiden.

Bei der Planung sowohl von Neubauten als auch bei Umbauten oder bei der Ausstattung mit neuen Anlagen auf dem Dach sind die folgenden grundlegenden Fragen abzuarbeiten:

- Wie komme ich sicher aufs Dach?

- Wie komme ich sicher übers Dach zum Arbeitsplatz?

- Wie kann man auf dem Dach ohne Absturzgefahr arbeiten?

DIN 4426:2017 beschreibt Anforderungen sowohl an dauerhaft installierte Arbeitsplätze und Verkehrswege als auch an temporäre Einrichtungen. Diese gelten unter anderem für:

- Flachdächer: klappbare oder freistehende Umwehrungen ermöglichen einen sicheren Zugang ohne Beeinträchtigung der Dachhaut oder Gebäudeansicht

- Steildächer: Sicherheitsdachhaken oder Firstschienensysteme ermöglichen das sichere Arbeiten auf großen Flächen

- Lichtkuppeln und -bänder: benötigen eine durchsturzsichere Verglasung oder spezielle Schutzgitter, da feste Umwehrungen oft ungeeignet sind

- Fassaden: erfordern ggf. Befahranlagen, Reinigungsbalkone oder dauerhaft integrierte Anschlagspunkte

Auch der Zugang zur Dachfläche muss durch sichere Vorrichtungen gewährleistet werden, zum Beispiel durch gesicherte Ausstiege oder Anschlussmöglichkeiten für die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) im Umkreis von 60 Zentimetern (Armlänge!) um den Austrittspunkt.

Nachhaltigkeit durch integrative Planung

Dauerhafte Absturzschutzmaßnahmen haben einen handfesten Sicherheitsvorteil; sie können sich aber auch wirtschaftlich betrachtet durchaus „rechnen“. Gerade bei Photovoltaikanlagen, Dachabläufen oder Dachbegrünungen amortisieren sich fest installierte Systeme rasch – sie vermeiden wiederkehrende Kosten für aufwändige Sicherungsmaßnahmen bei notwendigen regelmäßigen Pflegemaßnahmen. Und sie haben noch einen weiteren oft unterschätzten Vorteil: Permanentsysteme stehen allen Gewerken zur Verfügung – von technischem Personal über Reinigungskräften bis zu Wartungsfirmen. Damit wird ein ganzheitlicher, sicherer und nachhaltiger Betrieb des Gebäudes über die gesamte Nutzungsdauer ermöglicht.

Maßnahmenhierarchie der BG BAU

Hand in Hand mit den Ausführungen und Empfehlungen der DGUV Information 201-056 bietet die von der BG BAU in Anlehnung an das Arbeitsschutzgesetz entwickelte Maßnahmenhierarchie zum Absturzschutz (siehe Abb. 2). Sie kann helfen, die bestmöglichen Schutzmaßnahmen für hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege zu bestimmen. Bereits während der Planungsphase von Bauwerken können damit Absturzgefährdungen identifiziert und Lösungen ausgewählt werden, um diese Gefährdungen zu beseitigen. Die Maßnahmenhierarchie schafft eine praxisnahe und rechtssichere Grundlage für die Instandhaltungs- und Sicherheitsplanung auf Dächern in Verbindung mit einer sicheren Rettungsplanung. Siehe: BauPortal Ausgabe 1/2025

Fazit

Sicherheit beginnt nicht beim Betreten des Daches, sondern beim ersten Strich in der Entwurfsplanung! Durch eine umfassende und ganzheitliche Planung tragen alle Beteiligten dazu bei, Arbeitsunfälle zu vermeiden und Gebäude effizient zu betreiben. Eine vorausschauende Instandhaltungsplanung mithilfe der DGUV Information 201-056 gewährleistet aber nicht nur die Sicherheit von Gebäuden, sondern auch deren nachhaltige und wirtschaftliche Nutzung. Die klare Kategorisierung von Dachnutzungen und Personengruppen erleichtert die Umsetzung praxistauglicher Schutzkonzepte. Die DGUV Information 201-056 zeigt, wie sich Sicherheits- und Nutzungsanforderungen miteinander verbinden lassen – für durchdachte Architektur, sichere Arbeitsplätze und zukunftsfähige Gebäude.

www.bgbau.de/absturz und www.bgbau.de/solaranlagen

DGUV Information 201-056: https://publikationen.dguv.de/DguvWebcode/index/query/p201056

www.bgbau.de/bausteine

www.bgbau.de/praemien

Autoren des Gastbeitrags: Wilhelm Stange, Hendrikje Rahming – Referat Hochbau, BG BAU