Düsseldorf (pm) – Fehlende Ernsthaftigkeit und Tiefe kann man der GenZ nun wirklich nicht vorwerfen, zumindest nicht den Architekturstudierenden unter ihnen. Am 28. September fand die Jurysitzung und Preisverleihung des BDA Masters 2024 an der TH in Köln statt. Insgesamt hatten 12 Hochschulen in NRW Bachelorabsolvent:innen für den Studienpreis nominiert. Die Bandbreite und die analytische Tiefe der Einreichungen sind beeindruckend.

„Vollkommene Unvollkommenheit“, vergessenen Ideen und „Graue Mäuse“ der Nachkriegszeit, Bedürfnisse von Obdachlosen, handfeste Methoden für Umbaukultur und überzeugende Entwürfe zur Nachhaltigkeit; selbst der Einsatz von KI und deren Einfluss auf die „Authentizität, Menschlichkeit und kulturelle Identität architektonischer Werke“ wurde behandelt. Mit wenig Scheu und dem nötigen Respekt erarbeiten sich Studierende heute auch die großen Themen.

31 Arbeiten bewertete die Jury mit Ben Michel (pvma Aachen), Prof. Wiebke Schlüter (SWSTUDIO Köln/Stuttgart), Ute Piroeth (UTE PIROETH ARCHITEKTUR BDA, Köln) und Stephan Schürmann (Schürmann + Witry Architekten, Stuttgart) unter dem Vorsitz von Martin Halfmann (Halfmann Architekten, Köln).

Die fünf Gewinner:innen erhalten je ein Stipendium von 2000€ sobald sie ihr Masterstudium beginnen. Eine kleine Besonderheit des Studienpreises ist der mit 750€ dotierte „Preis der Nominierten zum BDA Masters“, den die Teilnehmer:innen aus ihren eigenen Reihen küren.

FÜNF PREISTRÄGER:INNEN BDA MASTERS 2024

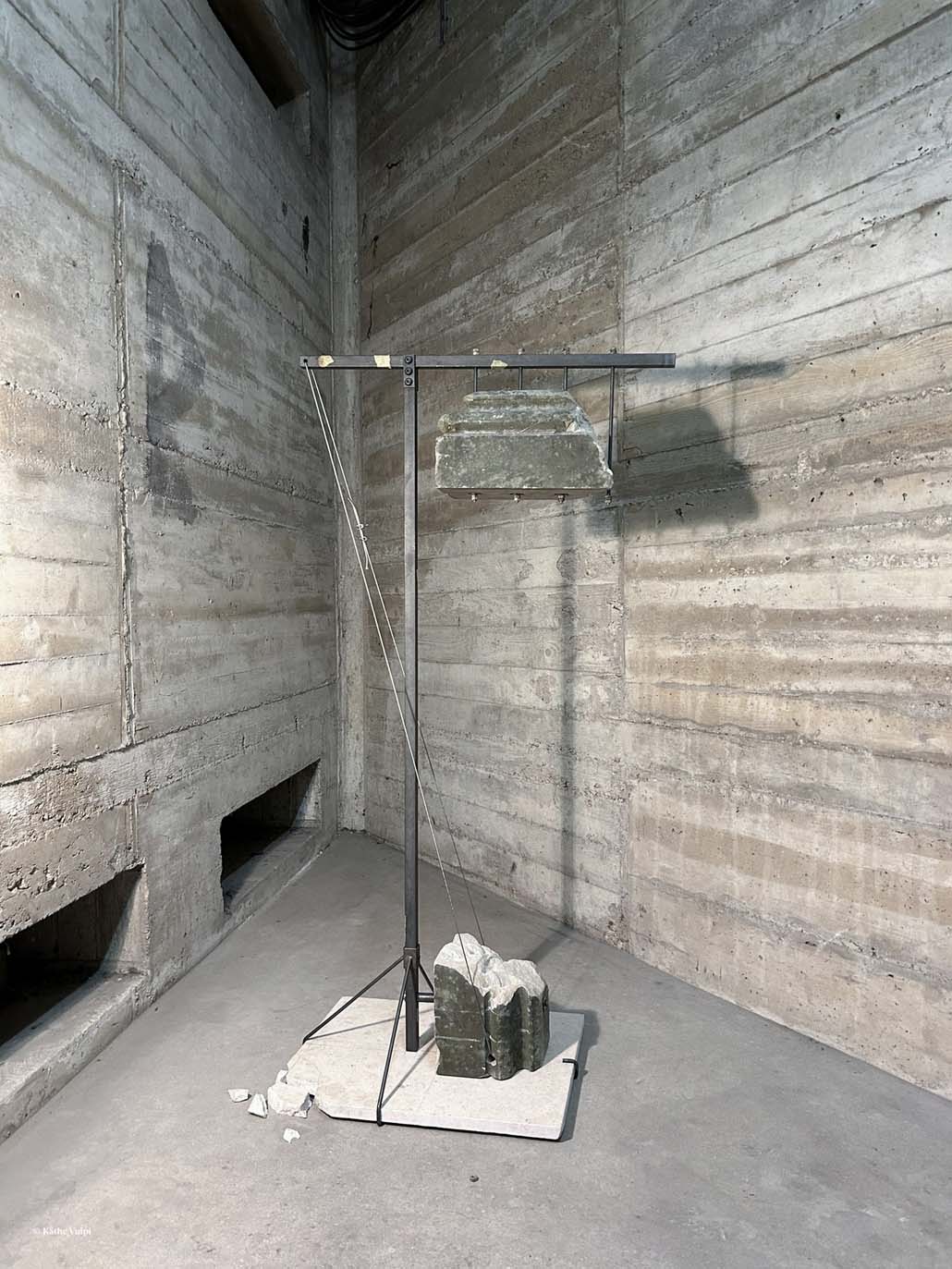

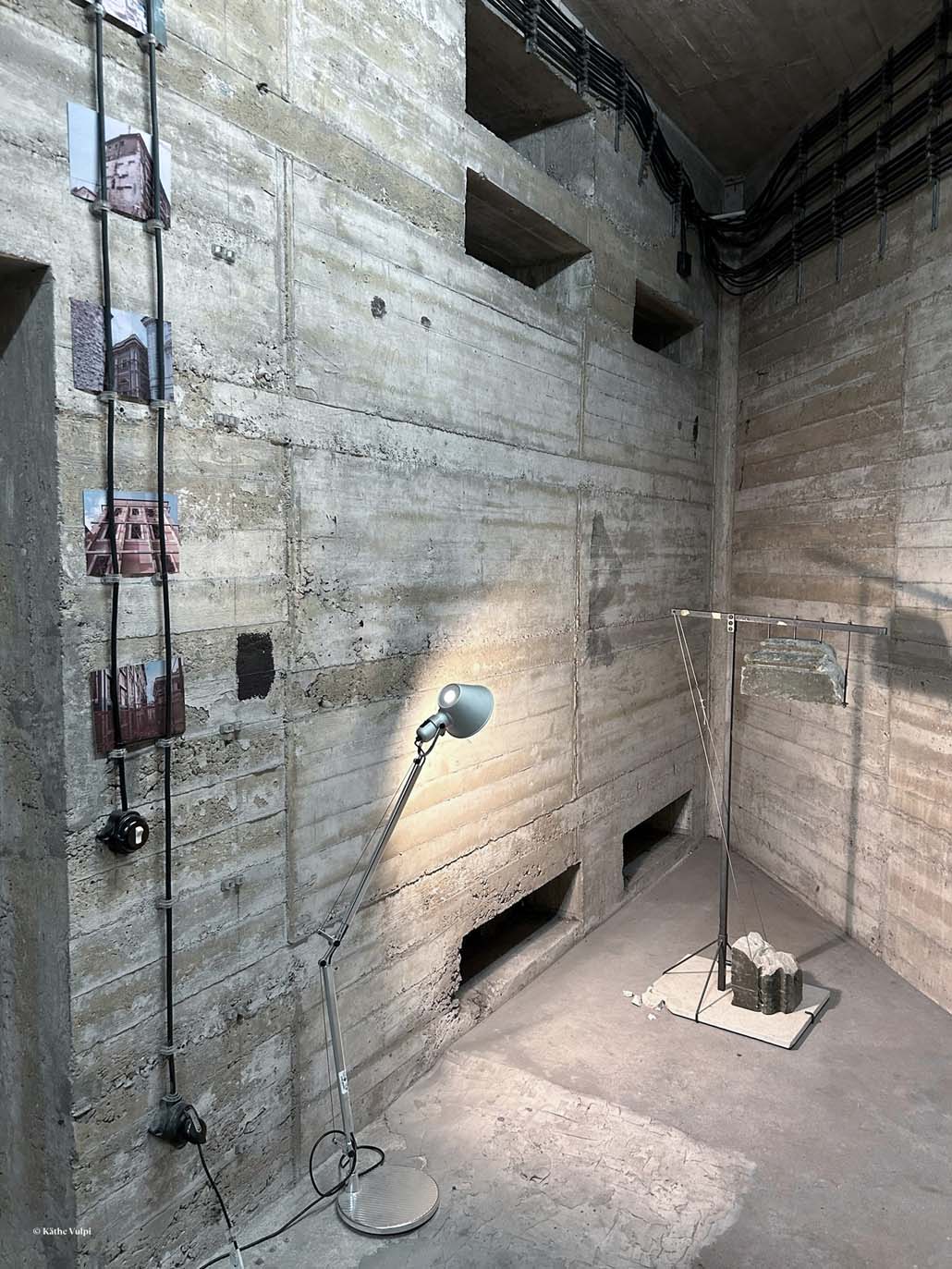

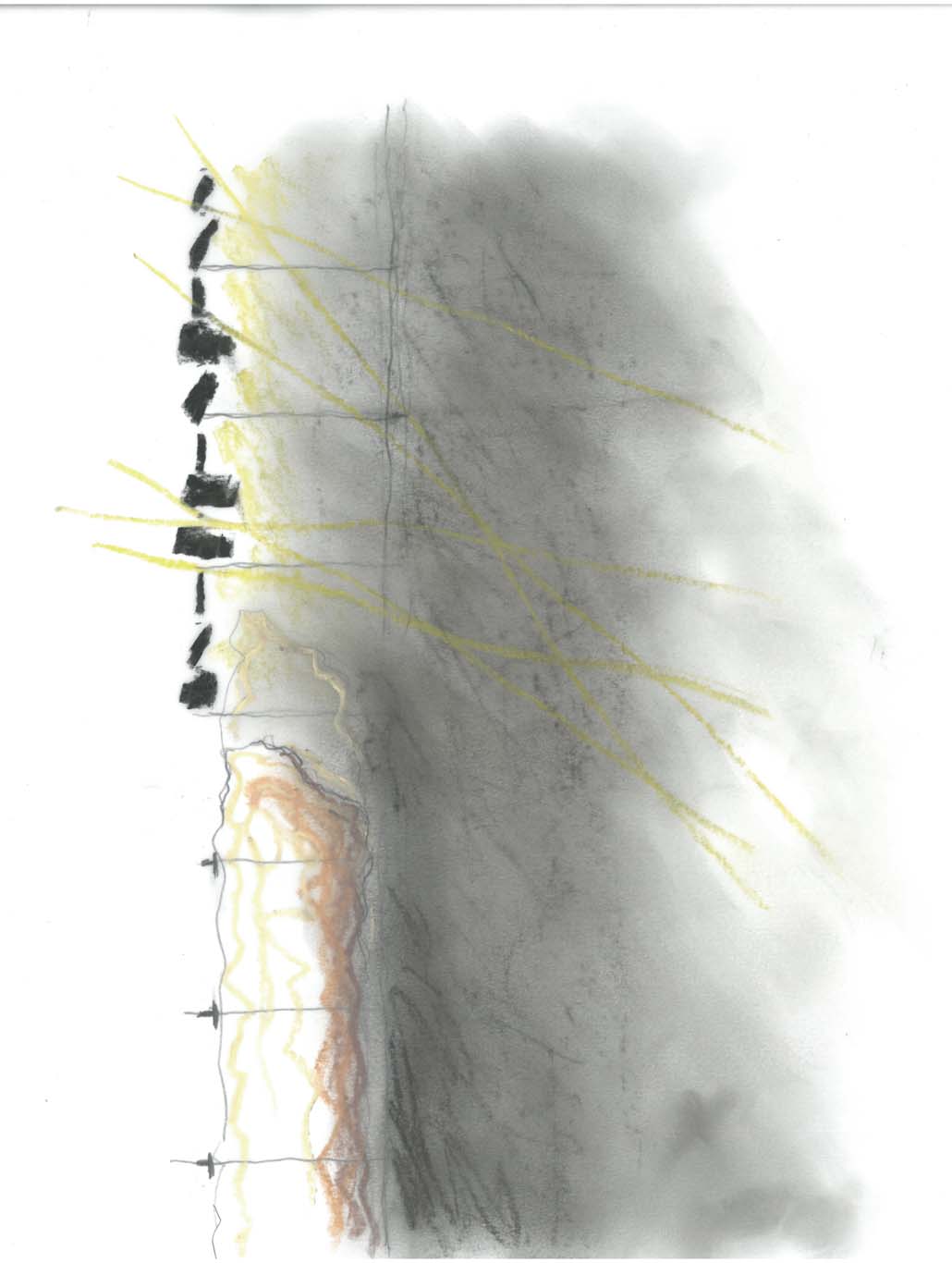

DUALITÄT DER UNVOLLKOMMENHEIT

Käthe Helene Vulpi

FH Münster, MSA / Münster School of Architecture

Juryurteil: Unvollkommenheit als Thema einer studentischen Arbeit ist selten, zumal als Aufgabe einer Bachelorarbeit. Während sich Fragestellungen zu Schönheit vermeintlich einfacher beantworten lassen, wird die Unvollkommenheit und der Fehler in der Architektur kaum thematisiert. Dabei wäre die Auseinandersetzung mit einer derart grundsätzlichen ästhetischen und philosophischen Kategorie wichtig. Die Arbeit von Käthe Helene Vulpi findet hierfür einen überzeugenden Ansatz. Feinsinnig wird das Wesen von Bauteilen erforscht, der Verfall und die Abnutzung von Oberflächen und Strukturen betrachtet und über Taktilität und Konstruktion nachgedacht. Das baufällige ehemalige Konservatorium S Teresa e Osola in L’Aquila, Italien dient hierfür als Beispiel und Gegenstand der Untersuchung. Übertragen auf andere Gebäude und Strukturen gewinnt unsere Betrachtung des Vorhandenen so an Wertschätzung und Tiefe. Diese Arbeit ist ein wichtiger Beitrag für das „Sehen lernen“ und die Entdeckung der „vollkommenen Unvollkommenheit“, der Präsenz von Fehlendem und dem Zusammenhang von Material und Architektur.

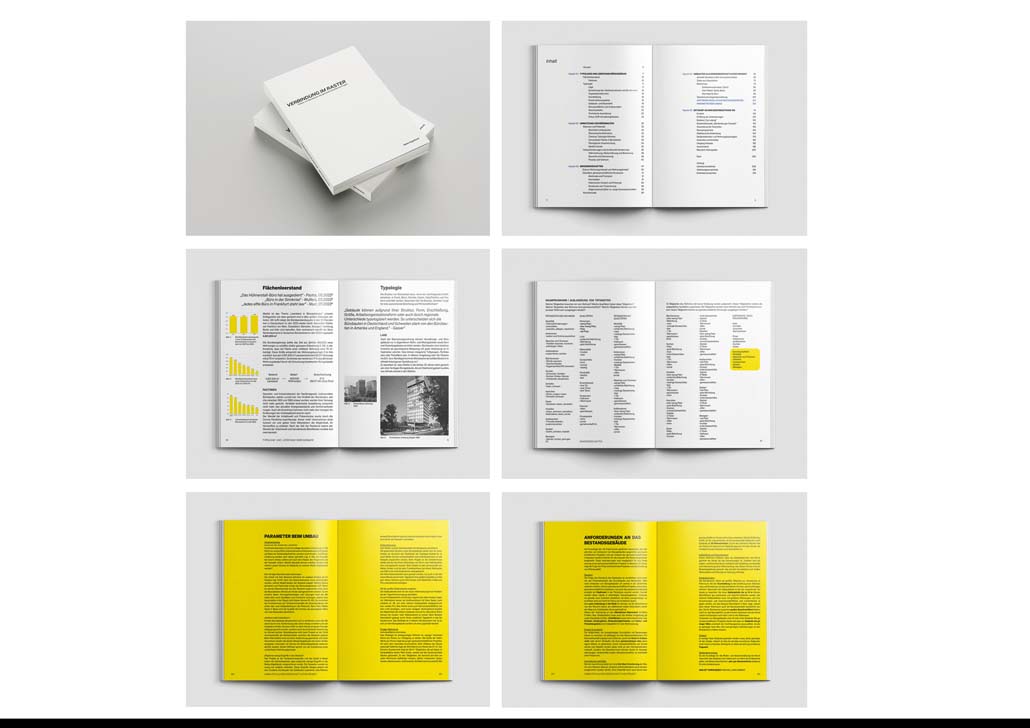

VERBINDUNG IM RASTER. Siegfriedstraße 183

Mieke Engelhardt

FH Münster, MSA / Münster School of Architetecture

(auch Preisträgerin des „Preis der Nominierten zum BDA Masters“)

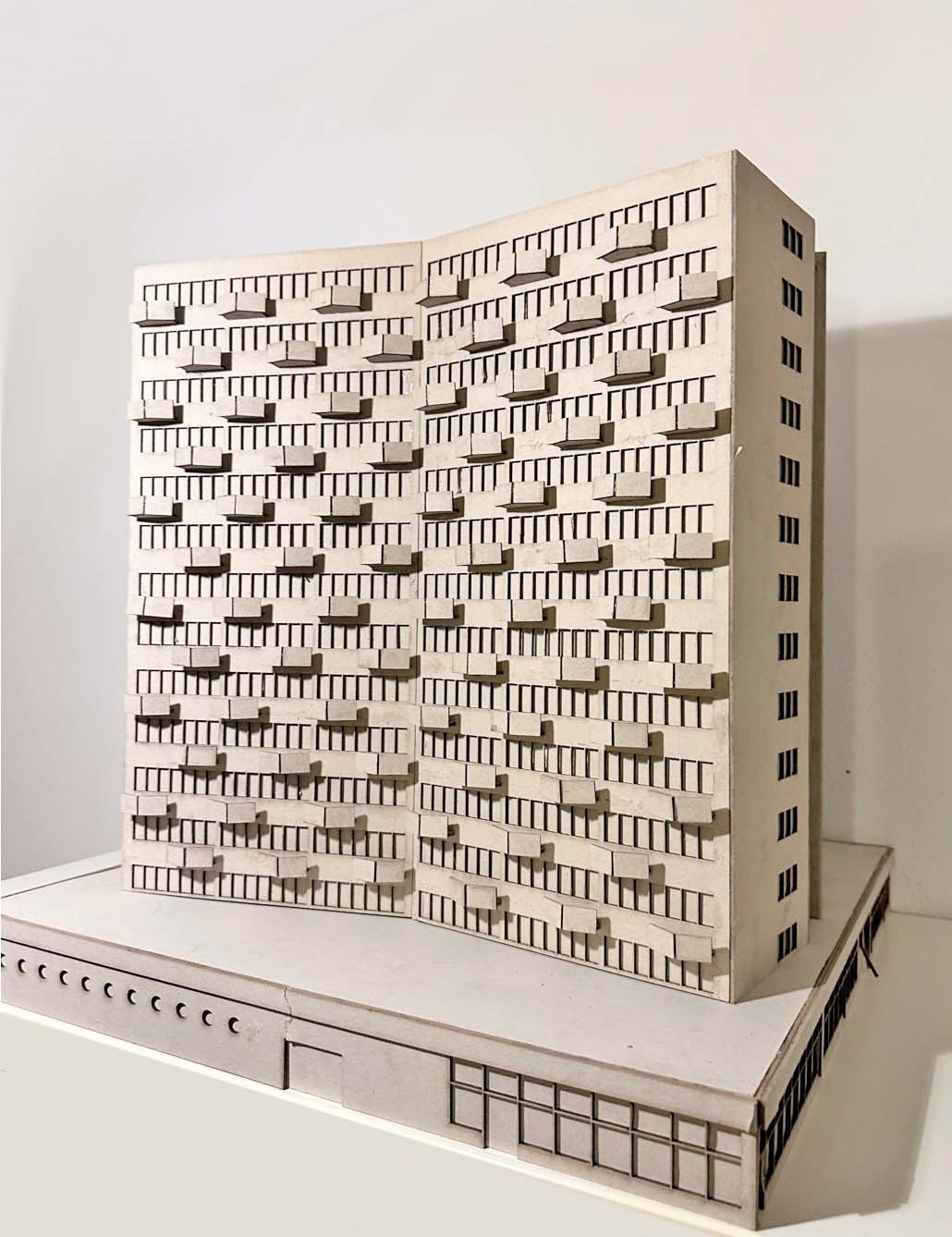

Juryurteil: Die Arbeit von Mieke Engelhardt über die Schaffung von genossenschaftlichem Wohnen in Bestandsgebäuden befasst sich nach Auffassung der Jury mit einer äußerst relevanten Fragestellung. Aktuelle Zahlen untermauern und verdeutlichen die Notwendigkeit, sich diesem Thema zu widmen. Auf der Grundlage einer umfassenden Analyse mit intensiven Recherchen sowie Interviews und Umfragen mit Akteuren des genossenschaftlichen Wohnens erarbeitet die Verfasserin einen Zielkatalog, der Anforderungen an den Bestandsbau und Parameter für den Umbau katalogisiert. Welche Gebäude eignen sich hinsichtlich ihrer Lage und Konstruktion für eine Transformation und welche räumlichen Kriterien sind für den genossenschaftlichen Wohnungsbau entscheidend? Nicht nur der methodische Ansatz, sondern auch die vorgeschlagene Umsetzung am Beispiel eines Plattenbaus des DDR-Typenbaus ist mit intensiver Kenntnis der Struktur überzeugend entwickelt. Zwar wurde die Schaffung eines Tiefhofes kritisch diskutiert, dennoch lobt die Jury ausdrücklich die klare Haltung des Entwurfs und die minimalen Eingriffe gemäß der Logik ressourcenschonenden Bauens. Die architektonisch räumlichen Qualitäten werden außerdem im sensibel bespielten Modell lebendig dargestellt. Die Transformation des Bürogebäudes in genossenschaftliches Wohnen gelingt hier souverän.

DIE ZWEI TÜRME, DREI GRAUE MÄUSE, DER X-WING

Annika Sharma, Karolina Toczewska, Annika Roder

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Juryurteil: Wie geht man mit dem Erbe der Nachkriegsarchitektur in Warschau um? Wohntürme, graue Mäuse und skulpturale Flügelbauten? Anhand von drei vernachlässigten Gebäudetypologien analysieren die Verfasserinnen Struktur, Konstruktion und Zuschnitt von Wohngebäuden der Nachkriegszeit. Das Ergebnis ist nicht nur eine Analyse der Chancen und Defizite, sondern auch der Versuch eines Leitfadens, diese Relikte der schnellen Wohnraumbeschaffung nach dem Zweiten Weltkrieg in heutige Zeiten und Wohnstandards zu transformieren. Dabei distanzieren sich die Verfasserinnen von einer reinen „Aufhübschung“ durch Wärmedämmverbundsystem und Anstrich, die den Stadtraum bunter und erträglicher machen. Das bleibt möglich, ist aber sekundär. Ihr Ansatz ist ein struktureller, der mit überschaubaren Eingriffen in nichttragende Konstruktionen eine deutliche Steigerung des Wohnwertes durch Verbesserung der innenräumlichen Qualitäten herbeiführt. Bei den X-Wings braucht es dazu nicht viel. Die Gebäudestruktur gibt moderne Grundrisse ohne viel Aufwand her. Die zwei Türme werden in zweigeschossige Penthäuser aufgeteilt. Der Entfall des Mittelganges in jedem zweiten Geschoss vergrößert die Wohnfläche deutlich. Und die grauen Mäuse entwickeln zwischen den tragenden Schotten neue und geordnete Grundrisse mit einer dienenden Nebenraumspange. Transformation statt Abriss – das ist ein zeitgemäßer und nachhaltiger Umgang mit Gebäudesubstanz, die in die Jahre gekommen ist. Diese Arbeit leistet dazu einen bemerkenswerten Beitrag in Analyse und Umsetzung, bei dem die Steigerung der Lebensqualität über dem ästhetischen Anspruch steht.

SAMMELN

Simon Irlenhäuser

Technischen Universität Dortmund

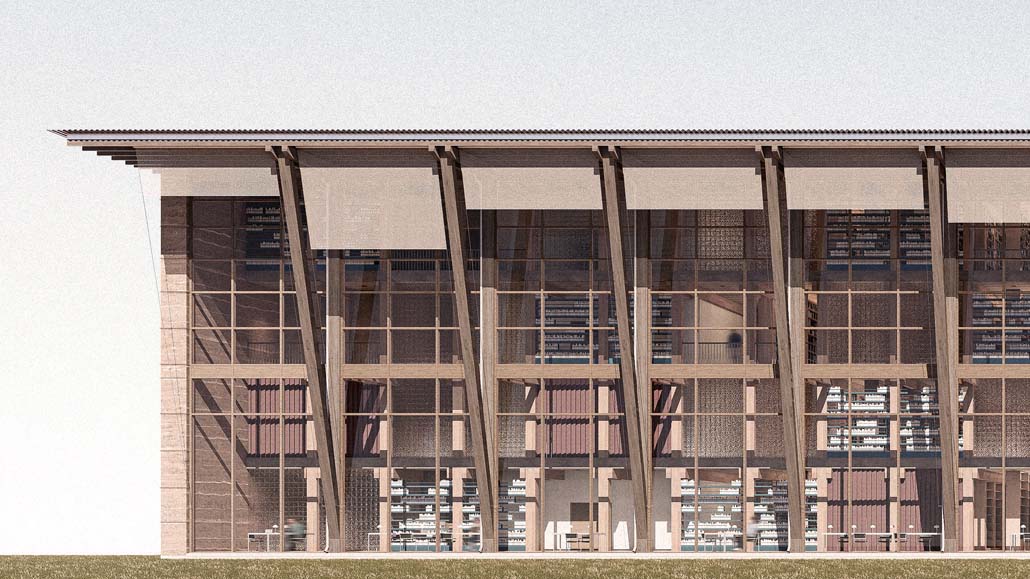

Juryurteil: Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz ist zweifellos angebrochen. Doch während KI-Werkzeuge vielversprechende Ansätze für Effizienz, Innovation und Kreativität bieten, werfen sie ebenso zentrale Fragen auf: Welche Rolle bleibt den Architekt:innen im kreativen Prozess? Inwiefern beeinflusst die Nutzung von KI die Authentizität, Menschlichkeit und kulturelle Identität architektonischer Werke? Der Ansatz von Simon Irlenkäuser basiert auf der Idee einer nicht-referentiellen Architektur, einem Entwurfsprozess, der nicht auf traditionellen Vorbildern beruht und auch nicht ortsgebunden ist, sondern durch innovative KI-gestützte Text-zu-Bild-Generatoren unterstützt wird. Das Projekt setzt auf klimagerechte und ressourceneffiziente Bauweisen: Lehm als lokales, vollständig rezyklierbares Material und Holz als klimagerechte Ressource prägen die Materialität. Unterstützt wird dieses Konzept durch eine zukunftsorientierte Gebäudetechnik. Die äußere Hülle des Gebäudes besteht aus massiven Stampflehmfertigteilen, die durch ihre natürlichen klimaregulierenden Eigenschaften sowohl ein behagliches Raumklima schaffen als auch die gelagerten Archivmaterialien schützen. Eine Holzstruktur im Inneren ergänzt das Konzept durch Flexibilität und Leichtigkeit. Mit durchdachter Materialwahl, ressourcenschonender Konstruktion und einem integrativen Energiekonzept stellt das Research Center „Sammeln“ einen beispielhaften Beitrag für klimagerechte Architektur dar, der aus diesem Grund ausgezeichnet wurde. Der Entwurf zeigt, wie innovative Bauweisen und traditionelle Materialien harmonisch kombiniert werden können, um sowohl funktionale als auch ökologische Anforderungen zu erfüllen. Der Beitrag von Simon Irlenkäuser steht damit sinnhaft und angemessen für eine klimagerechte und zukunftsorientierte Architektur, die den Herausforderungen des Bauens im 21. Jahrhundert mehr als gerecht wird.

TRANSIT. Urban Canopy

Laura Abdallah

Bastian Skowron

Technischen Universität Dortmund

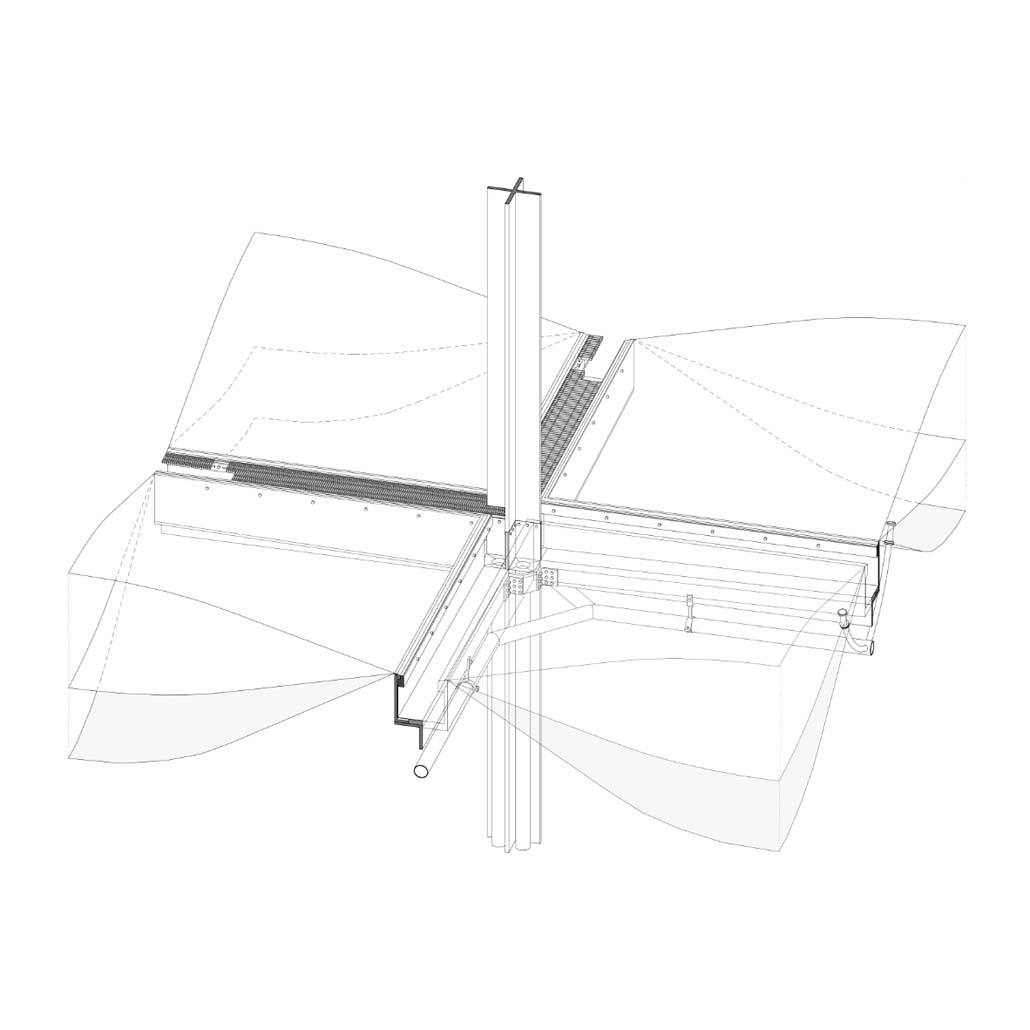

Juryurteil: Der Entwurf schafft über eine leichte, in seiner Geometrie strenge Struktur, einen Raum, der sowohl der Bewegung als auch dem temporären Verweilen gewidmet ist. Das mit Luftkissen bestückte Dach fängt das Licht ein und gibt es an den darunter befindlichen Raum weiter. Hierbei ist die subtile Flexibilität der rigiden Struktur in mehreren Ebenen hervorzuheben. Erstens über die Vorhänge: Diese lassen es zu den richtungslosen auf dem Quadrat aufgebauten Raum zu zonieren und ermöglichen vielfältige parallele Nutzungen. Zweitens über die Luftkissen der Dachkonstruktion: Diese können sich über ein luftgestütztes System ausdehnen und zusammenziehen, sodass ein- auch in Deckenebene – sich wandelnder Raumeindruck entsteht. Der konsequente Minimalismus sowohl auf räumlicher als auch auf konstruktiver Ebene sowie der glaubhaft prototypische Charakter der Struktur überzeugt die Jury. So ist das Dach jeweils auf den Ort der Errichtung adaptierbar und bei Bedarf in alle Richtungen erweiterbar. Alles in allem entsteht ein qualitätsvoller, in seiner Einfachheit spektakulärer Raum, ein Katalysator, der die Kraft hat, städtische Räume zu aktivieren und vielfältigen Nutzungen eine Bühne zu bieten.

Quelle: BDA Nordrhein-Westfalen